Chi è più utile per il perseguimento dei valori costituzionali, l’economista che segnala gli effetti indesiderati di una legge, contrari a quei valori, o il giurista che sceglie per partito preso di tapparsi le orecchie?

.

Risposta alla lettera di Maria Vittoria Ballestrero [1], 29 maggio 2017, a seguito del mio editoriale telegrafico della settimana precedente, Ancora sul diritto del lavoro come variabile indipendente [2] – In questo dibattito è intervenuto anche Bruno Caruso: Alla ricerca di una terza via [3] .

.

Mi muovono a scrivere questa replica non soltanto l’apprezzamento per l’attenzione, sia pure critica, dedicata da Maria Vittoria Ballestrero al mio intervento [2] della settimana scorsa, la sintonia con lei su tanti altri temi e – se mi è consentito – la grande simpatia che per lei nutro, ma anche e principalmente una viva preoccupazione nel vedere tanti amici e colleghi giuslavoristi – i cui contributi al convegno per il trentennale della rivista Lavoro e Diritto sono raccolti nel fascicolo della stessa rivista n. 4/2016 – mobilitati, pur con le migliori intenzioni, in una battaglia che mi sembra sostanzialmente oscurantista, dunque culturalmente improponibile: cioè nella pretesa di squalificare in modo radicale l’intero comparto della letteratura di Law and Economics, o analisi economica del diritto, dedicato al diritto e al mercato del lavoro.

i cui contributi al convegno per il trentennale della rivista Lavoro e Diritto sono raccolti nel fascicolo della stessa rivista n. 4/2016 – mobilitati, pur con le migliori intenzioni, in una battaglia che mi sembra sostanzialmente oscurantista, dunque culturalmente improponibile: cioè nella pretesa di squalificare in modo radicale l’intero comparto della letteratura di Law and Economics, o analisi economica del diritto, dedicato al diritto e al mercato del lavoro.

- La denuncia della subordinazione del diritto del lavoro “all’economia” o alla “cultura economica”

Nel suo contributo Maria Vittoria Ballestrero denuncia l’errore italiano, anzi dell’intera Unione Europea, di avere “accettato che fosse il mercato a dettare le regole al legislatore e non il legislatore a dettare le regole per il mercato” (p. 781); e afferma che, in conseguenza di quell’errore, “il diritto del lavoro è […] sempre di più un diritto governato dal mercato” (p. 782). Qui dunque, nonostante quanto scrive nella sua replica, è lei stessa a denunciare una subordinazione del diritto del lavoro all’economia e non solo alla cultura degli economisti. Espressioni di questo genere si trovano anche in diversi altri contributi contenuti nello stesso fascicolo n. 4/2016 di Lavoro e Diritto: per esempio in quello di Valerio Speziale, che denuncia la “subordinazione del diritto del lavoro all’economia” e addirittura una “invasione dell’economia sul diritto del lavoro” (così, testualmente, alla p. 725 del fascicolo); e in quello di Mario Rusciano, il quale denuncia la prospettiva “che il diritto del lavoro accetti una volta per tutte il suo destino fatale di sottomettersi alle leggi dell’economia di mercato e della concorrenza globale […] con conseguenti rischi non trascurabili per l’equilibrio democratico della ‘Repubblica fondata sul lavoro’” (p. 953).

Non mi sembra, dunque, di essere incorso nell’equivoco che Maria Vittoria mi imputa, quando nell’editoriale telegrafico [2] della settimana scorsa ho riportato in quegli stessi termini l’idea dominante che mi sembra emerga dalla maggior parte degli scritti raccolti dalla rivista. È vero che in altri casi si parla invece di subordinazione del diritto del lavoro – inteso come ius conditum, oppure come cultura dei giuslavoristi – nei confronti del pensiero economico (Luigi Mariucci, p. 588; Lorenzo Zoppoli, p. 687; Marzia Barbera, pp. 1042-43); ma non c’è una grande differenza tra parlare, in questo contesto, di “economia” e parlare di “economisti che la studiano”, dal momento che l’influenza possibile degli eventi economici sul diritto del lavoro non può non passare attraverso la conoscenza degli eventi stessi, quindi attraverso l’opera di chi li studia. Quindi attraverso la cultura economica.

Non mi sembra, dunque, di essere incorso nell’equivoco che Maria Vittoria mi imputa, quando nell’editoriale telegrafico [2] della settimana scorsa ho riportato in quegli stessi termini l’idea dominante che mi sembra emerga dalla maggior parte degli scritti raccolti dalla rivista. È vero che in altri casi si parla invece di subordinazione del diritto del lavoro – inteso come ius conditum, oppure come cultura dei giuslavoristi – nei confronti del pensiero economico (Luigi Mariucci, p. 588; Lorenzo Zoppoli, p. 687; Marzia Barbera, pp. 1042-43); ma non c’è una grande differenza tra parlare, in questo contesto, di “economia” e parlare di “economisti che la studiano”, dal momento che l’influenza possibile degli eventi economici sul diritto del lavoro non può non passare attraverso la conoscenza degli eventi stessi, quindi attraverso l’opera di chi li studia. Quindi attraverso la cultura economica.

- Gli economisti e i valori costituzionali (che essi chiamano “funzione di benessere sociale”)

La questione cruciale mi sembra semmai quella posta da chi contrappone il ruolo del giurista come difensore di valori sanciti dalla Costituzione a quello dell’economista, che ai valori della Costituzione sarebbe, per deformazione professionale, indifferente. Nella maggior parte dei contributi raccolti nel fascicolo emerge l’idea che, mentre la cultura propria del diritto del lavoro ha al centro i valori di libertà, eguaglianza, dignità delle persone, che si concreta anche nel loro diritto al lavoro, la cultura degli economisti, e in particolare di quelli di orientamento neo-classico, ignori questi valori essendo polarizzata esclusivamente sul perseguimento di un’“efficienza”, che potrebbe concretarsi soltanto nella massimizzazione di grandezze misurabili, monetizzabili. A me sembra che questa non sia solo una visione caricaturale della cultura economica: questa è una visione falsa, fuorviante. Perché gli economisti non parlano di efficienza come di un valore in sé, ma solo in riferimento agli obiettivi che ci si propone di conseguire. In altre parole essi per primi affermano che le prescrizioni normative derivanti da un modello economico dipendono dalla “funzione di benessere sociale” perseguita: espressione con la quale essi indicano un insieme di quelli che noi giuristi chiamiamo “valori costituzionali”. Per esempio, dove si scelga una funzione rawlsiana – secondo la quale, semplificando, il benessere della collettività coincide con il benessere dei suoi membri meno dotati e fortunati – le prescrizioni sono molto diverse da quelle riferite a una società che assuma come obiettivo l’interesse dell’elettore mediano, oppure ancora da quelle riferite a una nella quale il social planner miri a massimizzare la somma delle utilità individuali. Gli economisti non fanno riferimento a un insieme di valori loro peculiare: si limitano a studiare quali valori una società decide di promuovere e quali strumenti sono più adatti a conseguirli (nel senso di minimizzare i costi in relazione a ciascun risultato conseguito).

Léon Walras

Chiarito questo, aggiungo che, come la fisica non si è fermata a Newton, così la cultura degli economisti – anche di quelli di orientamento neo-classico o marginalista – non si è fermata al pensiero di Walras alla fine del diciannovesimo secolo, ossia alla considerazione della ottimalità di un modello di mercato perfettamente concorrenziale in assenza di imperfezioni. Quel modello oggi costituisce l’argomento della prima lezione di un corso di economia; il resto del corso è dedicato a studiare i numerosi modi nei quali i mercati possono invece essere imperfetti o addirittura non esserci proprio, le informazioni possono essere incomplete, i costi di transazione possono essere rilevanti, e i comportamenti di un individuo possono generare effetti (nel linguaggio dell’economia: “esternalità”) negativi per gli altri, dei quali l’individuo stesso non tiene conto nel compiere le proprie scelte. In tutti questi casi, è ben chiaro a ogni economista che il libero mercato ha bisogno di correttivi, senza i quali esso va incontro a disfunzioni anche gravi. Ma la scelta di quali correttivi adottare dipende, anche qui, dalla funzione di benessere sociale preferita dalla collettività o dall’equilibrio politico prevalente.

Hanno, comunque, tutte le ragioni Bruno Caruso e Riccardo Del Punta quando, nel loro contributo fuori dal coro, avvertono che “è un non senso affermare che il giurista del lavoro non deve interessarsi all’economia e deve difendere la trincea di un mondo non economico. Lo è in assoluto, ma lo è a maggior ragione in quei casi in cui il ‘valore’ perseguito dall’economia, l’efficienza del mercato del lavoro, risponde anche ad un essenziale valore lavorista, quale il diritto al lavoro sancito dall’articolo 4 Cost.” (p. 654 del fascicolo di Lavoro e Diritto). Il concetto di “efficienza del mercato del lavoro” a cui fanno riferimento tutti gli economisti che io conosco è riferito – nel senso che ho appena precisato – a un obiettivo che incorpora ciascuno dei valori costituzionali sopra menzionati, nessuno dei quali potrebbe essere perseguito con successo in un mercato del lavoro inefficiente. Per convincersene, basti considerare la difficoltà pratica, per non dire impossibilità, di difendere la dignità del lavoratore, la sua libertà effettiva, il suo “diritto al lavoro” in un mercato caratterizzato da alta disoccupazione, o da grave difficoltà di incontro fra domanda e offerta.

- Il contributo che l’economia del lavoro può dare al lavoro del giuslavorista

Viceversa, proprio dal risultato degli studi economici il giuslavorista può trarre del materiale di grande rilievo, in alcuni casi indispensabile anche sul terreno squisitamente giuridico, per il perseguimento dei valori costituzionali di cui egli, a pieno titolo, si erge a custode. Proprio su Lavoro e Diritto quasi vent’anni or sono, in uno scritto intitolato Il diritto del lavoro e i modelli economici [4] (1998, pp. 309-322), passai in rassegna alcuni modelli proposti dalla letteratura economica, e in particolare dall’economia del lavoro, per mostrare quanto essi fossero importanti per raffinare il ragionamento del giuslavorista. Ne riprendo qui a mo’ d’esempio due soli. Il primo è il modello insider/outsider, che individua in una parte delle norme giuslavoristiche, di fonte legislativa o contrattuale collettiva, una forma di protezione dei lavoratori stabili regolari contro la concorrenza dei disoccupati e dei periferici. Sulla base di questo modello si può affermare che uno standard retributivo minimo inderogabile entro un certo limite può considerarsi come correttivo di una distorsione monopsonistica e opera in funzione di un interesse comune agli insider e agli outsider; ma oltre quel limite può causare disoccupazione, e opera come protezione di un interesse dei soli insider, contro quello degli outsider. È evidente la rilevanza di questo discorso, per esempio, in tema di estensione erga omnes, in applicazione dell’articolo 36 Cost., dell’efficacia di minimi retributivi fissati da un contratto collettivo. Può il giurista ignorare questo problema posto dagli economisti? A me sembra di no, salvo mettere in conto un peggioramento della qualità dell’opera di applicazione della norma costituzionale (ho poi approfondito il discorso in una relazione all’Accademia dei Lincei del 2010 su La nozione di “giusta retribuzione” nell’articolo 36 della Costituzione [5]). È più utile al perseguimento dei valori costituzionali dell’uguaglianza e del diritto al lavoro l’economista che segnala questo problema, o il giuslavorista che lo snobba?

Viceversa, proprio dal risultato degli studi economici il giuslavorista può trarre del materiale di grande rilievo, in alcuni casi indispensabile anche sul terreno squisitamente giuridico, per il perseguimento dei valori costituzionali di cui egli, a pieno titolo, si erge a custode. Proprio su Lavoro e Diritto quasi vent’anni or sono, in uno scritto intitolato Il diritto del lavoro e i modelli economici [4] (1998, pp. 309-322), passai in rassegna alcuni modelli proposti dalla letteratura economica, e in particolare dall’economia del lavoro, per mostrare quanto essi fossero importanti per raffinare il ragionamento del giuslavorista. Ne riprendo qui a mo’ d’esempio due soli. Il primo è il modello insider/outsider, che individua in una parte delle norme giuslavoristiche, di fonte legislativa o contrattuale collettiva, una forma di protezione dei lavoratori stabili regolari contro la concorrenza dei disoccupati e dei periferici. Sulla base di questo modello si può affermare che uno standard retributivo minimo inderogabile entro un certo limite può considerarsi come correttivo di una distorsione monopsonistica e opera in funzione di un interesse comune agli insider e agli outsider; ma oltre quel limite può causare disoccupazione, e opera come protezione di un interesse dei soli insider, contro quello degli outsider. È evidente la rilevanza di questo discorso, per esempio, in tema di estensione erga omnes, in applicazione dell’articolo 36 Cost., dell’efficacia di minimi retributivi fissati da un contratto collettivo. Può il giurista ignorare questo problema posto dagli economisti? A me sembra di no, salvo mettere in conto un peggioramento della qualità dell’opera di applicazione della norma costituzionale (ho poi approfondito il discorso in una relazione all’Accademia dei Lincei del 2010 su La nozione di “giusta retribuzione” nell’articolo 36 della Costituzione [5]). È più utile al perseguimento dei valori costituzionali dell’uguaglianza e del diritto al lavoro l’economista che segnala questo problema, o il giuslavorista che lo snobba?

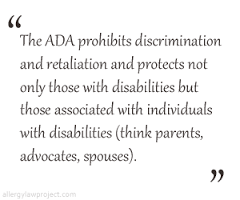

Un altro esempio di come e quanto i modelli elaborati dagli economisti possano essere di grande utilità per il giurista, nel lavoro che specificamente gli compete, è costituito dal grande capitolo della letteratura economica dedicato alla discussione circa la ragion d’essere e gli effetti pratici della legislazione antidiscriminatoria. Già immagino che al solo sentir menzionare questo tema molti giuslavoristi tireranno giù la saracinesca con l’argomento: “Se anche gli economisti avessero la pretesa di dimostrare che la legislazione antidiscriminatoria non ha sufficienti ragioni d’essere economiche, ciò non basterebbe certo perché il diritto del lavoro rinunciasse a difendere questo valore non negoziabile!”. Chiedo loro: tirerebbero giù la saracinesca anche se gli economisti avessero la pretesa di dimostrare – per far solo un esempio – che un certo tipo di legislazione antidiscriminatoria, in una certa categoria di casi, produce un effetto esattamente opposto rispetto agli intendimenti del legislatore (cfr. D. Acemoglu e J. Angrist, The case with the American with Disabilities Act, Nber, 1998), e che quindi è meglio difendere il valore non negoziabile con uno strumento legislativo diverso e più efficace? Anche qui, chi è più in sintonia con il valore dell’uguaglianza, l’economista che segnala l’aporia, o il giuslavorista che su di essa sceglie – per partito preso: è il vero caso di dirlo – di chiudere gli occhi e tapparsi le orecchie?

Un altro esempio di come e quanto i modelli elaborati dagli economisti possano essere di grande utilità per il giurista, nel lavoro che specificamente gli compete, è costituito dal grande capitolo della letteratura economica dedicato alla discussione circa la ragion d’essere e gli effetti pratici della legislazione antidiscriminatoria. Già immagino che al solo sentir menzionare questo tema molti giuslavoristi tireranno giù la saracinesca con l’argomento: “Se anche gli economisti avessero la pretesa di dimostrare che la legislazione antidiscriminatoria non ha sufficienti ragioni d’essere economiche, ciò non basterebbe certo perché il diritto del lavoro rinunciasse a difendere questo valore non negoziabile!”. Chiedo loro: tirerebbero giù la saracinesca anche se gli economisti avessero la pretesa di dimostrare – per far solo un esempio – che un certo tipo di legislazione antidiscriminatoria, in una certa categoria di casi, produce un effetto esattamente opposto rispetto agli intendimenti del legislatore (cfr. D. Acemoglu e J. Angrist, The case with the American with Disabilities Act, Nber, 1998), e che quindi è meglio difendere il valore non negoziabile con uno strumento legislativo diverso e più efficace? Anche qui, chi è più in sintonia con il valore dell’uguaglianza, l’economista che segnala l’aporia, o il giuslavorista che su di essa sceglie – per partito preso: è il vero caso di dirlo – di chiudere gli occhi e tapparsi le orecchie?

- La pretesa di squalificare in blocco un intero capitolo della letteratura di Law and Economics

Il modello insider/outsider e gli scritti menzionati di Law and Economics in materia di legislazione antidiscriminatoria appartengono alla corrente neo-classica della letteratura economica? Sì. Questo ci autorizza a qualificarli tutti indiscriminatamente come espressione del neo-liberismo, o addirittura del “pensiero unico ultra-liberista”, come fanno tanti interventi raccolti nell’ultimo fascicolo di Lavoro e Diritto? No.

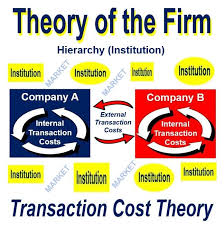

È vero semmai il contrario: gran parte della letteratura di Law and Economics, a cominciare dalla teoria dei costi di transazione fondata da Ronald Coase, individuano e studiano le disfunzioni tipiche del mercato del lavoro che spiegano lo scostamento della nostra branca dell’ordinamento dal diritto civile dei contratti (v. ancora il mio scritto in LD 1998 già citato, pp. 313-321 e il primo capitolo de Il contratto di lavoro, 2000): giustificazioni che oggi tornano preziose davanti alla Corte di Giustizia di Lussemburgo per la soluzione dei problemi che si pongono sul terreno del diritto europeo, nel contrasto tra principi lavoristici e principi della legislazione antitrust, in materia di contrattazione collettiva.

È vero semmai il contrario: gran parte della letteratura di Law and Economics, a cominciare dalla teoria dei costi di transazione fondata da Ronald Coase, individuano e studiano le disfunzioni tipiche del mercato del lavoro che spiegano lo scostamento della nostra branca dell’ordinamento dal diritto civile dei contratti (v. ancora il mio scritto in LD 1998 già citato, pp. 313-321 e il primo capitolo de Il contratto di lavoro, 2000): giustificazioni che oggi tornano preziose davanti alla Corte di Giustizia di Lussemburgo per la soluzione dei problemi che si pongono sul terreno del diritto europeo, nel contrasto tra principi lavoristici e principi della legislazione antitrust, in materia di contrattazione collettiva.

Nei miei scritti menzionati, come nei successivi sullo stesso tema (tra i quali Il dialogo tra economia e diritto del lavoro [6], in Riv. it. dir. lav., 2001, I, pp. 165-201, e I giuslavoristi e la scienza economica: istruzioni per l’uso [7], in Arg. dir. lav., 2006, pp. 454-469), non ho certo mai avuto la pretesa di presentare le affermazioni degli economisti come indiscutibili: gli economisti spesso sbagliano. Tanto il modello insider/outsider, quanto la critica di D. Acemoglu e J. Angrist all’American with Disabilities Act statunitense, quanto qualsiasi altro studio di analisi economica del diritto del lavoro, può essere criticato, confutato e disatteso; ma deve esserlo sul piano suo proprio, cioè secondo il metodo degli studi economici. Dunque lasciamolo fare a chi quel metodo è in grado di applicarlo, e limitiamoci a utilizzare la parte del lavoro degli economisti sulla quale tra di loro si manifesta un ampio consenso. Certi passaggi di scritti di noi giuslavoristi nei quali abbiamo la pretesa di essere noi a squalificare senza appello con due battute la tesi di questo o quell’economista, o addirittura un’intera corrente del pensiero economico, non fanno onore alla nostra comunità accademica.

Tanto il modello insider/outsider, quanto la critica di D. Acemoglu e J. Angrist all’American with Disabilities Act statunitense, quanto qualsiasi altro studio di analisi economica del diritto del lavoro, può essere criticato, confutato e disatteso; ma deve esserlo sul piano suo proprio, cioè secondo il metodo degli studi economici. Dunque lasciamolo fare a chi quel metodo è in grado di applicarlo, e limitiamoci a utilizzare la parte del lavoro degli economisti sulla quale tra di loro si manifesta un ampio consenso. Certi passaggi di scritti di noi giuslavoristi nei quali abbiamo la pretesa di essere noi a squalificare senza appello con due battute la tesi di questo o quell’economista, o addirittura un’intera corrente del pensiero economico, non fanno onore alla nostra comunità accademica.

Nel suo contributo al convegno Valerio Speziale attribuisce al “giurista del lavoro” in quanto tale la missione prioritaria (“in primo luogo”!) di “contestare la pretesa di scientificità assoluta delle elaborazioni della teoria economica sottolineandone la contraddittorietà proprio sul piano empirico” (p. 726). Ma come può un non-economista muovere un’imputazione di contraddittorietà indiscriminatamente a tutte le “elaborazioni della teoria economica”? Per altro verso, come potrebbe il giuslavorista adempiere la missione assegnatagli da Valerio Speziale senza spogliarsi della propria veste per vestire gli odiati panni e usare gli squalificati strumenti dell’economista? Nel contributo pubblicato da Lavoro e Diritto vent’anni or sono e in quelli successivamente pubblicati altrove, comunque, non proponevo ai giuslavoristi di prendere per oro colato tutto quello che dicono gli economisti, bensì soltanto di cercare di guardare al mercato del lavoro anche con gli occhi degli economisti, arricchendo il proprio ragionamento con i concetti che essi elaborano, ponendosi anche i problemi che essi si pongono.

Al convegno del trentennale di Lavoro e Diritto o al fascicolo che ne raccoglie gli atti non rimprovero certo di ignorare quei miei contributi; quello che mi sembra inaccettabile è che le questioni cui quegli scritti si riferiscono, oggetto di un intero capitolo della letteratura di Law and Economics, vengano totalmente ignorate e che sulla base di questa totale obliterazione si arrivi alle proposizioni liquidatorie circa l’utilità del dialogo tra cultura giuridica e cultura economica che costituiscono la connotazione dominante del fascicolo, anche se contrastate dalle equilibrate e condivisibili osservazioni su questo punto di Bruno Caruso e Riccardo Del Punta.

- La questione del “diritto naturale del lavoro”

Maria Vittoria Ballestrero respinge l’accusa (che ho mosso alla maggior parte dei contributi raccolti in questo fascicolo di Lavoro e Diritto) di aver in qualche misura “sacralizzato” lo Statuto dei lavoratori del ’70, considerando appena tollerabili gli aggiustamenti operati dal legislatore fino alle leggi Treu del ’97, e squalificando radicalmente tutte le modifiche apportate in seguito. Ora, sorvoliamo sulla faziosità che porta tanti di noi ancora oggi, a tre lustri di distanza, a chiudere gli occhi sulla evidente continuità sostanziale tra la legge Biagi del 2003 e il “pacchetto Treu” di sei anni prima; ma la pretesa di questi giuslavoristi di stabilire loro che cosa è “vero diritto del lavoro”, e che cosa no, come la si può chiamare se non un ritorno a una sorta di giusnaturalismo? Questa impostazione li porta ad azzardare una inscindibilità tra il “vero diritto del lavoro” e l’approccio culturale di tipo socialdemocratico, che implica la pretesa inammissibilità di un diritto del lavoro di altra ispirazione, per esempio liberal-democratico, oppure schiettamente thatcheriano (Lorenzo Zoppoli, p. 687; Monica Mc Britton, p. 743); a qualificare l’ultimo ventennio del nostro diritto del lavoro come “una terza fase, ancora in pieno svolgimento, in cui si verificano per un verso un progressivo slittamento […] verso culture altre […] per l’altro una sorta di smarrimento” (Luigi Mariucci, p. 588; il corsivo è nell’originale); a fare un appello alla “resistenza” contro lo “snaturamento” – appunto! – del diritto del lavoro e sindacale (Andrea Lassandari, p. 978; lo stesso termine “resistenza”, accompagnato da “linea Maginot”, compare nel contributo di Donata Gottardi, p. 918), come se si trattasse di una deriva nazi-fascista; a parlare di un “diritto del lavoro minato nei suoi principali paradigmi di riferimento” (Aurora Vimercati, p. 751). La stessa Maria Vittoria indulge alla retorica del “glorioso modello statutario” (p. 781), per sostenere che solo l’ordinamento conforme ad esso fosse il vero diritto del lavoro: “negli anni duemila il diritto del lavoro è entrato nel tritacarne […] il Jobs Act di Renzi è riuscito a confezionare con quel macinato una polpetta indigeribile” (p. 782), che in altra parte del suo contributo qualifica come “più che irragionevole, irrazionale” (p. 804). Dunque una poltiglia immonda frutto della “politica del lavoro della destra” (ancora p. 781), cui non si può riconoscere la natura di vero diritto del lavoro. In questo ordine di idee, il vero diritto del lavoro non è la disciplina del mercato e dei rapporti di lavoro dettata dal legislatore legittimamente costituito, ma è solo quella conforme a una visione socialdemocratica: la bontà giuridica di quella dettata dal legislatore dipende dal suo conformarsi o no a quel “glorioso modello”. Se questa non è una forma moderna di giusnaturalismo, ci si avvicina molto.

a fare un appello alla “resistenza” contro lo “snaturamento” – appunto! – del diritto del lavoro e sindacale (Andrea Lassandari, p. 978; lo stesso termine “resistenza”, accompagnato da “linea Maginot”, compare nel contributo di Donata Gottardi, p. 918), come se si trattasse di una deriva nazi-fascista; a parlare di un “diritto del lavoro minato nei suoi principali paradigmi di riferimento” (Aurora Vimercati, p. 751). La stessa Maria Vittoria indulge alla retorica del “glorioso modello statutario” (p. 781), per sostenere che solo l’ordinamento conforme ad esso fosse il vero diritto del lavoro: “negli anni duemila il diritto del lavoro è entrato nel tritacarne […] il Jobs Act di Renzi è riuscito a confezionare con quel macinato una polpetta indigeribile” (p. 782), che in altra parte del suo contributo qualifica come “più che irragionevole, irrazionale” (p. 804). Dunque una poltiglia immonda frutto della “politica del lavoro della destra” (ancora p. 781), cui non si può riconoscere la natura di vero diritto del lavoro. In questo ordine di idee, il vero diritto del lavoro non è la disciplina del mercato e dei rapporti di lavoro dettata dal legislatore legittimamente costituito, ma è solo quella conforme a una visione socialdemocratica: la bontà giuridica di quella dettata dal legislatore dipende dal suo conformarsi o no a quel “glorioso modello”. Se questa non è una forma moderna di giusnaturalismo, ci si avvicina molto.

Lo riconosce – e gliene va reso merito – anche Vincenzo Bavaro, che pure dichiara il suo dissenso rispetto agli orientamenti legislativi più recenti, qualificandoli come neo-liberali: “purché non si dica che questo diritto, il diritto del lavoro neo-liberale, non è diritto del lavoro. Riconosco – prosegue Bavaro – che la storia del diritto del lavoro è una storia di progressiva edificazione di uno statuto giuridico di protezione del lavoro […], ma occorre riconoscere che questa storia finisce con i ‘trent’anni gloriosi’ e che dal ciclo storico della legislazione dell’emergenza, non è più così” (pp. 712-713). Lo stesso ammonimento si legge anche nel contributo di Raffaele De Luca Tamajo (p. 821), dove egli ravvisa in questa sorta di giusnaturalismo lavoristico il rischio di una concezione del diritto del lavoro come “variabile indipendente del sistema” (p. 816). In questo senso va registrato anche il contributo di Marco Novella, valente cultore dell’approccio di Law and Economics fin dagli esordi della sua carriera accademica, il quale avverte il rischio che l’approccio prevalente negli altri contributi conduca a una interpretatio abrogans del diritto vigente (pp. 847-848).

È ancora quell’approccio che induce la Cgil, e con essa Amos Andreoni (nel fascicolo di LD, pp. 734-736) a qualificare come “diritti universali” [8] una serie di disposizioni – come il divieto del contratto di lavoro intermittente e del lavoro accessorio, il divieto della somministrazione a tempo indeterminato, il rimedio della reintegrazione contro il licenziamento ingiustificato – che abbiamo conosciuto in Italia nel “trentennio glorioso”, ma che nella stragrande maggioranza degli altri ordinamenti non hanno oggi e non hanno mai avuto corso: le si possono qualificare come “diritti universali” solo se si fa riferimento a un “diritto naturale del lavoro” collocato in una sorta di iperuranio giuridico. Del resto era un approccio in tutto analogo a questo quello che durante il “trentennio glorioso” induceva gli stessi giuslavoristi a qualificare come uno “snaturamento” del sistema giuslavoristico il lavoro temporaneo tramite agenzia, la possibilità di esercizio della mediazione nel mercato del lavoro da parte di operatori privati, l’ipotizzata abrogazione della regola dell’avviamento al lavoro su richiesta numerica (ricordate la sentenza della Corte costituzionale n. 248/1986 [9]?), e persino la libertà di negoziazione individuale dell’orario di lavoro al di sotto della durata normale standard, ovvero del part-time (contro la quale il partito comunista votò in Parlamento nel 1984).

È ancora quell’approccio che induce la Cgil, e con essa Amos Andreoni (nel fascicolo di LD, pp. 734-736) a qualificare come “diritti universali” [8] una serie di disposizioni – come il divieto del contratto di lavoro intermittente e del lavoro accessorio, il divieto della somministrazione a tempo indeterminato, il rimedio della reintegrazione contro il licenziamento ingiustificato – che abbiamo conosciuto in Italia nel “trentennio glorioso”, ma che nella stragrande maggioranza degli altri ordinamenti non hanno oggi e non hanno mai avuto corso: le si possono qualificare come “diritti universali” solo se si fa riferimento a un “diritto naturale del lavoro” collocato in una sorta di iperuranio giuridico. Del resto era un approccio in tutto analogo a questo quello che durante il “trentennio glorioso” induceva gli stessi giuslavoristi a qualificare come uno “snaturamento” del sistema giuslavoristico il lavoro temporaneo tramite agenzia, la possibilità di esercizio della mediazione nel mercato del lavoro da parte di operatori privati, l’ipotizzata abrogazione della regola dell’avviamento al lavoro su richiesta numerica (ricordate la sentenza della Corte costituzionale n. 248/1986 [9]?), e persino la libertà di negoziazione individuale dell’orario di lavoro al di sotto della durata normale standard, ovvero del part-time (contro la quale il partito comunista votò in Parlamento nel 1984).

La storia recente – mi sembra – dovrebbe metterci tutti in guardia contro questi errori, per evitarci di ripeterli.

.

.