COME SI SPIEGA CHE LA PROTEZIONE RIGIDA DELLA STABILITA’ ABBIA COMPLESSIVAMENTE UN EFFETTO DEPRESSIVO SUI LIVELLI RETRIBUTIVI, MA NEL CONTEMPO IL LAVORO PRECARIO SIA RETRIBUITO MEDIAMENTE MENO DEL LAVORO STABILE: I CARATTERI ESSENZIALI DEL “MODELLO MEDITERRANEO”

Articolo di Alberto Alesina e Andrea Ichino pubblicato sul Corriere della Sera il 15 febbraio 2012 – Seguono una risposta di Michele Raitano pubblicato su l’Unità il 16 febbraio e una controreplica di Andrea Ichino, pubblicata su quest’ultimo quotidiano il 19 febbraio

A. ALESINA, A. ICHINO: “SE L’IMPRENDITORE PUÒ LICENZIARE LIBERAMENTE, LA RETRIBUZIONE VA AUMENTATA”

I benefici del posto fisso (per chi lo ha) sono ovvi. La domanda rilevante è: quanto costa la garanzia del posto fisso al singolo e alla collettività? Un fatto spesso ignorato è che questo costo non è nullo anche per chi il posto fisso già ce l’ha. A parità di altre condizioni, per godere della protezione offerta dall’articolo 18 il lavoratore riceve una retribuzione inferiore a quella che otterrebbe se rinunciasse alla tutela contro il licenziamento. L’imprenditore, infatti, privato della possibilità di licenziare qualora il posto diventasse in futuro improduttivo, sopporta un costo potenziale aggiuntivo, oltre alla retribuzione. Se è disposto a pagare il lavoratore 100 mantenendo il diritto di licenziarlo, vorrà pagare solo, diciamo, 90 per assumerlo senza possibilità di licenziamento. La differenza è una sorta di premio di assicurazione che il lavoratore paga al datore di lavoro per correre meno rischi.

Un contratto di lavoro con salario fisso e sicurezza del posto è in qualche misura anche un contratto assicurativo. Ovviamente più i rischi economici per l’impresa salgono, più l’impresa vorrà far pagare ad alto prezzo questa assicurazione e più basso sarà il salario di un lavoratore con il posto fisso. In periodi turbolenti come questo, quindi, il posto fisso costa molto al lavoratore, perché offrire assicurazione costa di più alle imprese.

Ma allora perché in Italia sembra che i lavoratori precari abbiano non solo un posto insicuro ma anche una retribuzione inferiore? Perché i lavoratori protetti, ossia i dipendenti pubblici e quelli nelle aziende sopra i 15 dipendenti, sono difesi dai sindacati mentre i giovani precari no. A loro sono lasciate le briciole in una specie di sala d’attesa in cui il giovane invecchia aspettando che qualche lavoratore protetto vada in pensione e liberi il posto sicuro. Per farsi un’idea dell’entità del premio assicurativo che grava sul lavoratore con posto fisso basta pensare al diverso costo orario, al netto di tasse e ammortamento attrezzi, del lavoro di un idraulico dipendente a tempo indeterminato e del lavoro dello stesso idraulico quando lo consultiamo in veste di artigiano. Più in generale, per un lavoratore metalmeccanico, la stima di Piero Cipollone e Anita Guelfi (Banca d’Italia, Temi di discussione 583/2006) è compresa tra il 5 e l’11 per cento.

Tuttavia, se il costo fosse solo questo non ci sarebbero problemi: ognuno deve essere libero di stipulare il contratto che vuole, sopportandone le conseguenze. E infatti un’indagine recente di Renato Mannheimer dimostra che l’84% dei giovani italiani sarebbero disposti a guadagnare di meno pur di avere un posto fisso. Nell’attuale situazione di apartheid invalicabile che divide i lavoratori super protetti dai “paria” privi di qualsiasi tutela o welfare statale, chi potrebbe dare loro torto?

La soluzione che propone il sindacato è semplice: diamo a tutti il posto fisso. Ma è un’utopia pensare che si possa mantenere costantemente un’occupazione sicura ed elevata per l’intera forza lavoro in questo modo. Il tentativo (vano) di garantire il posto fisso a tutti ha invece dei costi considerevoli per la collettività (oltre a quelli individuali) di cui pochi nel dibattito italiano sembrano voler tener conto. Un mondo incentrato sul posto fisso è un mondo in cui il welfare lo fa la famiglia, con le risorse guadagnate dal padre (tipicamente unico a godere della sicurezza) e distribuite ai familiari dalla madre che spesso lavora in casa, con nonni e figli adulti che vivono insieme e si assistono gli uni con gli altri. Un mondo in cui lo Stato non offre assicurazione sociale se non con le pensioni e con la certezza, appunto, del posto fisso per un membro della famiglia. Il tutto richiede una legislazione del lavoro che ingessa il mercato, impedisce l’allocazione ottimale dei lavoratori nelle imprese e mantiene un esercito di giovani precari. È un mondo che attrae trasversalmente molti italiani e che ha una sua coerenza, fondata sull’avversione al rischio, e il rifiuto del cambiamento anche quando tutto cambia intorno a noi. Gli italiani vogliono sicurezza e votano chi promette sicurezza (tipicamente senza evidenziarne i costi).

Sia ben chiaro: la famiglia italiana ha dei benefici enormi di cui dobbiamo andare orgogliosi. Ma se deve sostituire un welfare pubblico che non funziona, le conseguenze non sono tutte desiderabili. Un sistema di welfare basato sulla famiglia riduce la mobilità geografica e sociale e ostacola la meritocrazia e la concorrenza fra persone e imprese. Per poter godere del welfare familiare, che aiuta anche a trovare un impiego grazie ai contatti dei genitori più che alle reali capacità, i giovani promettenti frequentano università mediocri sotto casa o non si allontanano per trovare un posto di lavoro migliore e più adatto alle loro caratteristiche. La conseguenza è una minore produttività che si traduce in salari e profitti più bassi anche perché le imprese possono imporre condizioni retributive peggiori non dovendo temere che i lavoratori si spostino altrove se trattati male.

Il vecchio governo ci aveva promesso che questa struttura sociale ci avrebbe fatto superare la crisi meglio di altri Paesi. Non è stato così. Ma il problema vero è che sono gli italiani a volere questa struttura sociale perché non ne hanno ancora compreso i costi. Il differenziale di gravità della crisi italiana, rispetto a quella di altri Paesi, non è colpa della finanza pericolosa che ha colpito tutti i Paesi. Dei costi aggiuntivi siamo responsabili noi. La discussione sul posto fisso e su un sistema di welfare impostato sulla famiglia, quindi, va ben al di là di una riforma del diritto del lavoro. Tocca al cuore la mentalità e l’organizzazione sociale degli italiani. La soluzione più facile è continuare a non affrontare il problema. Oggi, perlomeno, ci si sta provando.

MICHELE RAITANO SU L’UNITÀ: “I PREDATORI DELL’ARTICOLO 18”

Come accadde con Pisapia prima delle elezioni a Milano, l’articolo 18 ogni giorno che passa viene individuato come la causa certa e unica di tutti i mali del sistema economico-sociale italiano: la sua presenza sarebbe l’unica determinante del nanismo delle nostre imprese, della loro scarsa competitività sui mercati, della presenza del precariato, dei pochi investitori internazionali. Andrea Ichino, in un articolo sul Corriere di ieri, hanno individuato nella presenza dell’articolo 18 e nei comportamenti settari dei sindacati la causa dei bassi salari. Nella loro visione, da una parte l’articolo 18 contribuirebbe a contenere i salari, dato che i datori scaricherebbero sulle retribuzioni il costo dell’assicurazione contro la licenziabilità loro offerta, dall’altra la difesa a oltranza degli insiders (gli iper-garantiti) da parte dei sindacati vieterebbe ai lavoratori privi di tutele di essere quanto meno risarciti tramite più alti salari dai rischi derivanti dall’instabilità contrattuale. Se la relazione supposta da Alesina e Ichino fosse vera dovremmo dunque aspettarci un vantaggio in termini di retribuzioni a favore dei lavoratori delle piccole imprese, quelle non coperte dall’art. 18. Al contrario, tutti gli studi, sia descrittivi che econometrici, evidenziano come in Italia a parità di caratteristiche individuali (anzianità, genere, titolo di studio, regione) chi lavora nelle piccole imprese viene pagato sistematicamente di meno (il divario è nell’ordine dei 10 punti percentuali). Allo stesso tempo, guardando alla semplice dinamica aggregata, i salari in Italia sono cresciuti in termini reali in modo consistente prima della crisi del ’92, per poi rimanere congelati da quel momento in poi. Dato che l’art. 18 è stato introdotto ben prima del 1992, appare evidente come le cause della dinamica salariale (e dell’ampliarsi della diseguaglianza retributiva) dipendano in tutta probabilità da ben altri fattori. Fra questi sicuramente rientra il ruolo del sindacato, ma con direzioni e impatti ben diversi da quanto sostenuto da Alesina e Ichino, dato che, a causa del suo progressivo indebolimento e dell’importanza svolta dall’accordo di concertazione del 1993 questo ha agito come un fattore di forte moderazione. Attribuire quindi alla forza del sindacato il divario salariale fra lavoratori permanenti e temporanei (dipendenti a termine e parasubordinati) o anche fra piccole e grandi imprese (a maggior tasso di sindacalizzazione) appare un po’ bizzarro, considerando quanta poca forza contrattuale ha avuto il sindacato negli ultimi anni nella fissazione dei livelli retributivi. D’altronde, un sicuro deficit di rappresentatività viene scontato da parasubordinati e partite Iva, mentre i dipendenti a termine sono coperti dagli stessi contratti collettivi di quelli a tempo indeterminato. E, a parità di condizioni, anche i dipendenti a termine (non solo i parasubordinati) scontano un divario salariale negativo nei confronti dei permanenti. E ancora, se i sindacati fossero straordinariamente efficaci nella difesa degli insiders dovremmo osservare ridottissimi flussi di caduta dai contratti a tempo indeterminato, in particolare nelle imprese con più di 15 addetti. Al contrario, da analisi dettagliate svolte sui micro-dati sulle dinamiche di carriera individuali si osserva, da un lato, quanto sia lontano dalla realtà il mito del “posto fisso” per i dipendenti a tempo indeterminato, dall’altro come la frequenza della mobilità in uscita dei lavoratori non sembri dipendere dalla dimensione d’impresa. La flessibilità in uscita dal tempo indeterminato è infatti decisamente più elevata di quella che dovrebbe caratterizzare un mercato del lavoro rigido: ad esempio, il 30% di chi, in un dato anno, è titolare di un contratto a tempo indeterminato sperimenta nei 5 anni successivi almeno un episodio negativo di perdita dello status contrattuale. Naturalmente, data la differente mortalità delle imprese, i lavoratori delle micro-imprese sono esposti ad un rischio maggiore, ma la quota di dipendenti a tempo indeterminato che sperimentano un downgrade contrattuale si modifica ben poco quando si varca la soglia dei 15 addetti. D’altro canto, la frequenza con la quale vengono stabilizzati gli atipici addirittura aumenta all’aumentare della dimensione d’impresa. Allo stesso tempo, contrariamente all’immagine di apartheid a discapito dei lavoratori atipici, la maggior parte di questi sperimenta nel giro di qualche anno un miglioramento dello status contrattuale, il problema è che però è molto facile ricadere successivamente nelle condizioni più svantaggiate. Più che estremamente rigido o solamente segmentato, il nostro mercato del lavoro appare quindi “liquido”: molti lavoratori, la maggioranza probabilmente, soprattutto fra i più giovani, fluttuano tra stati lavorativi alternando periodi con contratti standard a periodi di atipicità o di intermittenza occupazionale, che generalmente non è supportata da adeguati ammortizzatori sociali. E questa frequente transizione fra diversi stati sembra attribuibile a deficienze profonde del sistema produttivo italiano piuttosto che a meri aspetti regolamentativi o al comportamento distorto dei sindacati. I problemi del mercato del lavoro italiano, e la lotta contro le diseguaglianze pervasive che si manifestano in esso, necessiterebbero quindi di interventi ben più strutturali di quelli di cui si discute in questi giorni. Magari fosse sufficiente cambiare aspetti regolamentativi come la struttura contrattuale o l’articolo 18 per cancellare tutti i mali. E la necessità di questi interventi è d’altronde ancora tutta da dimostrare.

LA CONTROREPLICA DI ANDREA ICHINO: “RAGIONIAMO SUI DATI”

Michele Raitano attribuisce a me e Alberto Alesina la tesi secondo cui l’Art.18 sarebbe la causa prima e unica dei problemi del mercato del lavoro italiano, ma sul Corriere del 15 febbraio abbiamo proposto una tesi diversa: l’art. 18 è solo l’epifenomeno della preferenza degli italiani per un contratto sociale che dia sicurezza anche al costo di redditi inferiori. La nostra conclusione, sfuggita a Raitano, è che: “La discussione sul posto fisso e su un sistema di welfare impostato sulla famiglia va ben al di là di una riforma del diritto del lavoro. Tocca al cuore la mentalità e l’organizzazione sociale degli italiani.”

Non c’è nulla di male in questa preferenza per la sicurezza, purché i costi siano chiari a tutti. Raitano nega, con evidenza empirica, che questi costi esistano. Noi sosteniamo il contrario con altra evidenza. Questo è già un enorme passo avanti che rende il dibattito meno ideologico e più laicamente basato sui fatti. Ma è essenziale chiarire quali requisiti debbano avere i “fatti” per essere rilevanti.

I numeri citati da Raitano non si riferiscono a confronti tra lavoratori simili che differiscano tra loro solo in rapporto alla protezione contro il licenziamento. Quando dice, ad esempio, che “a parità di caratteristiche individuali (anzianità, genere, titolo di studio, regione) chi lavora nelle piccole imprese viene pagato sistematicamente di meno” Raitano induce il lettore a pensare che a parità delle 4 caratteristiche da lui elencate, i lavoratori nelle piccole imprese siano uguali a quelli delle grandi imprese. Ciò non può essere vero, ad esempio, perché la dimensione aziendale è correlata al capitale fisico, cosí come ad infinite altre caratteristiche non osservabili ma rilevanti, sia delle imprese che dei lavoratori stessi.

I lettori che ancora ricordino il dibattito, sorprendentemente ideologico, sulla cura Di Bella contro il cancro, si saranno forse chiesti perché quel dibattito smise improvvisamente di riempire le pagine dei giornali. Ne dettò la conclusione un esperimento controllato (BMJ 1999) che mostrò inequivocabilmente l’inefficacia di quella terapia. Se potessimo fare un’analoga sperimentazione sugli effetti del posto fisso potremmo forse finalmente concludere il dibattito sull’Art. 18, in un senso o nell’altro. Purtroppo la sperimentazione in campo sociale è meno diffusa che in campo medico. È però possibile sfruttare situazioni che, pur in un contesto non controllato, consentono di avvicinarsi ai risultati di una vera sperimentazione.

Lo studio di Cipollone e Guelfi, che abbiamo citato (Banca d’Italia, 583/2006) e che Raitano ha ignorato, è un ottimo esempio. Questi autori sfruttano un incentivo fiscale ad assumere lavoratori a tempo indeterminato, previsto nella Finanziaria 2001. Non è un esperimento perfetto, ma genera la possibilità di confrontare le retribuzioni di lavoratori simili, alcuni coperti dall’Art. 18 e altri no. I protetti guadagnano dal 5 al 11 percento in meno.

Utilizzando la riforma che nel 1990 ha aumentato la protezione contro il licenziamento nelle imprese sotto i 15 dipendenti, Leonardi e Pica (IZA 2011) mostrano che i salari settimanali si riducono in media dell’1% dopo la riforma nelle imprese piccole rispetto alle grandi. Cumulato nel tempo, questo effetto corrisponde ad un onere aggiuntivo per i lavoratori pari ad almeno il 50% del costo di licenziamento. Un’altra stima sperimentale della penalizzazione retributiva associata al posto fisso.

Gli studi di Borgarello, Garibaldi e Pacelli (GE, 2004) e Schivardi e Torrini (LE, 2008), comparano invece aziende sopra e sotto la soglia di applicazione dello Statuto dei Lavoratori e dimostrano che non è quella soglia a determinare il nanismo delle imprese italiane. Raitano ci attribuisce questa convinzione, ma in realtà i lavori citati, proprio perché quasi sperimentali, ci hanno da tempo convinto del fatto che lo Statuto con il nanismo non c’entra. Se mai il familismo italiano (la parte sommersa dell’iceberg) determina il nanismo (oltre che lo Statuto) attraverso la struttura proprietaria familiare delle imprese.

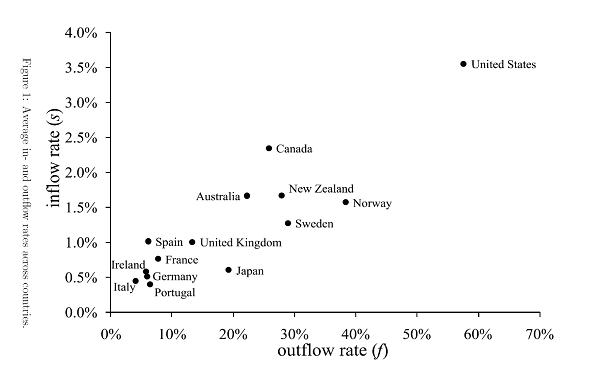

La soglia dei 15 dipendenti, però, altera in modo rilevante altri comportamenti delle imprese. Kugler e Pica (LE 2008) sfruttano la riforma del 1990 per dimostrare che i flussi in entrata e in uscita si sono ridotti rispettivamente del 13% e del 15% nelle aziende piccole in cui la protezione è aumentata per legge. Lo Statuto, quindi, è responsabile dell’iniquo apartheid tra chi sta dentro o fuori della cittadella dei dipendenti protetti. Come altrimenti spiega, Raitano, la figura allegata (Elsby, Restat 2012) da cui si desume che tra i paesi considerati, l’Italia è quello con i minori flussi in entrata e in uscita rispetto all’occupazione dipendente? L’effetto del diritto del lavoro italiano è di chiudere le porte della “Cittadella” a tutto vantaggio di chi sta dentro senza rischi, mentre chi è rimasto fuori deve solo accontentarsi di piccoli spiragli per entrare.

Raitano dubita, infine, che strumenti di flessibilità come il lavoro interinale possano essere trampolini verso un impiego stabile (ossia salutari aperture nelle mura della Cittadella) invece che trappole di precariato. Nannicini, Mealli e chi scrive (JAE 2008) dimostrano il contrario.

Nel suo libro su Il mercato del lavoro come istituzione sociale (Il Mulino, 1994), il Nobel Rober Solow, considera l’ipotesi che, nonostante tutto, chi è fuori dalla Cittadella preferisca comunque aspettare pazientemente l’occasione di entrare per poi essere per sempre al sicuro. È un ipotesi possibile, che insegnamo agli studenti. Ma i nostri numeri (quasi sperimentali) dicono che chi sta dentro perde reddito e che l’attesa per chi sta fuori sta diventando infinita. Se questo non è apartheid… ci dica Raitano come preferisce chiamarlo, ma si fa fatica a capire come possa considerarsi di sinistra chi continua a difendere questa situazione.

kkk

.