La trasmissione del gioco in linea rigorosamente maschile, la metafora dell’uccisione del padre, l’intreccio con la politica tutto interno alla sinistra nell’VIII legislatura, i nuovi orizzonti aperti dall’informatica prima e dalla telematica poi

.

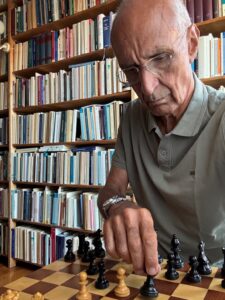

Intervista a cura di Anania Casale, pubblicata su Scacchitalia, organo della Federazione Scacchistica Italiana, ottobre 2025

.

Pietro Ichino è una personalità

Pietro Ichino è una personalità

importante del diritto e della

politica italiana. […]

Voce spesso scomoda, fuori dal coro, ha

rappresentato l’anima “riformista” della

sinistra italiana sui temi del lavoro e del welfare. Ichino, è anche un grande appassionato di scacchi, gioco che lo ha accompagnato per tutta la vita, come leggerete, e ha accettato con entusiasmo di venire

intervistato per Scacchitalia.

Professor Pietro Ichino, come ha imparato a giocare a scacchi? Chi è stato a iniziarla?

Mi insegnò mio padre, se ricordo bene quando non avevo ancora compiuto i dieci anni: ero ancora alle elementari. A lui aveva insegnato suo padre, poi lui aveva giocato con una certa frequenza durante il servizio militare, che fece da combattente nella seconda guerra mondiale, e poi durante la prigionia in Polonia.

I prigionieri potevano disporre di una scacchiera nel campo di concentramento?

Mi raccontò che se ne erano disegnate alcune su delle tavolette di legno. I pezzi erano rappresentati da tondini di cartone sui quali avevano scritto una lettera: R per il Re, D per la Regina, T per la torre e così via. In quel modo erano riusciti anche a organizzare dei piccoli tornei. La prigionia dei militari italiani nei lager tedeschi era molto dura, ma era comunque tutt’altra cosa rispetto a quella dei deportati nei campi di sterminio.

Suo padre giocava bene?

Col senno del poi posso dire che giocava a un livello amatoriale, non particolarmente raffinato. Però per diversi anni, giocando con lui, ho perso sempre: avevo la stessa sensazione che provo oggi giocando contro il computer, cioè quella di essere davanti a un muro invalicabile. E ogni volta che mi dava scacco matto mi diceva: “ne devi mangiare ancora di pappa prima di battermi!”. Però intanto mi insegnava i rudimenti della tattica e della strategia, i principi-cardine del gioco posizionale, le nozioni essenziali riguardanti i finali più frequenti. Finché, intorno ai 14 anni, non incominciai a cercar di studiare il gioco per conto mio.

Studiare in che modo?

Mi era stato regalato un libretto contenente alcune nozioni essenziali di tattica e strategia, ma soprattutto alcune partite famose dei grandi campioni, da Morphy ad Anderssen, da Capablanca ad Alekhine, scoprii il piacere di ripeterle sulla scacchiera. E incominciai a comprare di mia iniziativa qualche altro libro, per lo più nella collana dedicata al gioco dall’Editore Mursia. Così per la prima volta mi accadde, intorno ai 16 anni, di battere mio padre.

Quella volta lui che cosa le disse?

“Bravo!”. E poi non lo ho più visto giocare a scacchi, né con me né con altri. Una sorta di metaforica “uccisione del padre”, di cui avrei trovato più tardi la teorizzazione in rigoroso stile psicanalitico nel libro di Reuben Fine sulla psicologia dello scacchista. Lo vissi come una sorta di promozione alla vita adulta. E, ancora col senno del poi, mi colpisce molto che mio padre abbia insegnato a giocare a scacchi solo a me e non alle mie due sorelle, Maria Paola e Giovanna. Come se fosse un gioco riservato ai maschi.

Le sue sorelle non hanno mai protestato contro questa discriminazione?

No. La cosa che tuttora non so spiegarmi è che né l’una né l’altra – che pure erano ragazze evolute, mobilitate per promuovere e praticare la parità di genere – abbiano mai protestato, né abbiano tentato di neutralizzare la discriminazione chiedendomi di insegnare loro il gioco o imparando a giocare altrove. Io, viceversa, ho insegnato il gioco al mio fratello più giovane di me di dieci anni, che è diventato il mio avversario abituale…

… e ha avuto lui in lei un padre da uccidere?

Questo non lo so: sarebbe interessante chiederglielo. Quel che è certo è che in seguito ho tentato di far appassionare al gioco anche le mie due figlie, alle quali pure un padre da uccidere avrebbe potuto far comodo. Ma non ci sono riuscito: nessuna delle due si è appassionata al gioco. Vi si è appassionato invece un figlio – maschio – della maggiore delle due. La sensazione è che ci sia una qualche causa di questo fenomeno di autoselezione di genere, preesistente rispetto ai condizionamenti culturali, che meriterebbe di essere studiata. Ma forse la cosa è stata già studiata e la mia è soltanto ignoranza di quanto qualcuno ha già scoperto in proposito.

È favorevole, da giurista, all’istituzione di “azioni positive” per favorire la partecipazione femminile?

È favorevole, da giurista, all’istituzione di “azioni positive” per favorire la partecipazione femminile?

Certo che sì! Sia che la scarsa propensione delle donne per questo gioco consegua a una differenza di genere innata, sia che consegua a un condizionamento culturale, è comunque opportuno e necessario rompere il circolo vizioso, il quale tende ad accentuare il difetto di partecipazione femminile. Ben vengano, dunque, i campionati di scacchi riservati alle donne, i circoli femminili, e dove possibile anche un impegno su questo terreno della scuola pubblica.

Facciamo un passo indietro. Quando ha smesso di giocare con suo padre, con chi ha continuato?

Con quelli, tra i compagni di scuola e gli altri amici, che conoscevano il gioco. Sempre solo maschi. Tutti più o meno al mio stesso livello di abilità. Un piccolo salto di qualità lo feci quando entrai alla Camera, nel 1979: ero stato eletto deputato molto giovane, per una singolare congiuntura astrale che ho raccontato nel libro La casa nella pineta. Nel palazzo di Montecitorio gli scacchi erano l’unico gioco consentito ai parlamentari.

Lucio Magri

Chi erano gli scacchisti più assidui?

Ricordo Lucio Magri, fondatore del Manifesto, che tra tutti era lo scacchista più forte, ma non era sempre correttissimo. Poi i comunisti Gianni Furia e Gian Luca Cerrina Feroni, il radicale Gianni Melega. Curiosamente, tutti appartenenti all’opposizione di sinistra: nessun democristiano, nessun socialista. Giocavamo – negli intervalli tra le sedute di Commissione o d’Aula – nei locali di Montecitorio allora destinati a sala di lettura.

Perché dice che Magri non era sempre correttissimo?

Accadeva qualche volta che pretendesse di cambiare la mossa. Inoltre mi è accaduto, nel corso di una partita, che lui abbia scosso, apparentemente per sbaglio, la scacchiera facendo cadere una parte dei pezzi, ciò che ci costrinse a ricostruirne la posizione; soltanto a partita conclusa, analizzandola, mi accorsi che aveva ricollocato un suo cavallo su una casa diversa rispetto a quella occupata prima dell’incidente, con un impatto decisivo per le sorti della contesa. Raccontai la cosa a Gianni Furia, il quale ridendo mi disse che la stessa cosa, con lo stesso avversario, era accaduta anche a lui. Sta di fatto, comunque, che per me quella fu una “scuola” preziosa. E fu allora che ripresi ad acquistare dei libri sugli scacchi e a propormi di studiarli.

Proposito mantenuto?

Per essere sincero, no: neanche in riferimento a quel periodo – il mio quarto decennio di vita – posso dire di avere studiato seriamente il gioco degli scacchi. Di quei libri posso dire di aver letto – non studiato, che è un’altra cosa – soltanto Scuola di scacchi di Ponzetto, Strategia e tecnica delle aperture di Capece e La scuola moderna di Opferman. Ma non ho mai trovato il tempo per qualche cosa che possa essere seriamente considerato come “studio” vero e proprio. Gli impegni di lavoro e familiari me lo hanno sempre impedito. Ultimamente, su indicazione dell’istruttore Giacomo Alessandrini, ho acquistato l’Enciclopedia essenziale delle aperture di Kallai, ma lo uso più per consultazione, per l’analisi di qualche partita giocata, che come vero e proprio oggetto di studio.

A Montecitorio si gioca a scacchi anche oggi?

Non lo so; se sì, certamente non dove lo si faceva nell’ottava legislatura, tra il 1979 e il 1983, quando fui deputato io: quelle che allora erano adibite a “sale di lettura” ora sono occupate dalla mensa dei parlamentari. Io poi sono stato rieletto nella sedicesima e nella diciassettesima legislatura, sono tornato dunque a frequentare il Parlamento tra il 2008 e il 2018, ma questa volta come senatore; e in quel decennio non ho mai visto nessuno giocare a scacchi, né a Palazzo Madama né a Montecitorio.

Come è proseguita la sua attività scacchistica, dopo quell’esperienza parlamentare?

Come è proseguita la sua attività scacchistica, dopo quell’esperienza parlamentare?

Fino a una decina di anni fa non posso dire di averla coltivata intensamente, anche perché ormai da molto tempo mio fratello Andrea – che è sempre stato il mio principale partner scacchistico – si è trasferito a Firenze. Ho ripreso a giocare in modo abbastanza regolare soltanto dopo che lui e io abbiamo scoperto sul web le piattaforme scacchistiche chess.com e lichess.com; soprattutto la prima, per mezzo della quale siamo tornati a giocare una volta alla settimana, che fornisce l’analisi ragionata di ogni partita conclusa e che a me consente di giocare con altri avversari del mio livello ogni volta che ne ho tempo e voglia, a qualsiasi ora del giorno o della notte, anche perché quando da noi è notte fonda, in California o in Cina può essere pieno giorno. A me, che non ho mai avuto il tempo di frequentare un circolo scacchistico, queste piattaforme hanno aperto possibilità di giocare illimitate. E non soltanto secondo le regole tradizionali.

Frequenta anche gli “scacchi eterodossi”?

Su Chess.com ho giocato qualche volta anche una partita a quattro – sempre divertentissima – ma soprattutto ho molto apprezzato la modalità Chess960, o free-style, propugnata recentemente da Carlsen per liberare il gioco dall’eccesso di erudizione che si è determinato in riferimento alla partita tradizionale, con i pezzi disposti sempre secondo lo stesso schema. La disposizione iniziale dei pezzi sulla prima traversa secondo un criterio casuale è un ottimo modo per mettere chi come me ha studiato poco le aperture in grado di giocare ad armi pari o quasi con chi conosce a menadito ciascuna apertura, secondo le regole tradizionali, fino alla decima mossa.

A proposito di aperture, quali sono le sue preferite?

A proposito di aperture, quali sono le sue preferite?

Se gioco – secondo le regole tradizionali – con un avversario sconosciuto e ho io il bianco, in genere adotto l’inglese, c4, che mi sembra di conoscere meglio, o quanto meno mi riserva meno possibili sorprese. Se gioco con il nero, all’apertura d4 rispondo di solito con il “London system”: d5, poi alfiere di donna in f5 e pedone di Re in e3; all’apertura e4 amo invece rispondere con la difesa siciliana, c5, oppure, se prevale in me la prudenza, con la Caro Kann, c6.

Con il nero, due posture tra loro antitetiche: la siciliana porta a una partita tagliente, violenta, mentre la Caro Kann corrisponde a un atteggiamento più difensivista.

In realtà io tendo più al gioco aperto e semmai un po’ spericolato, che mi diverte di più, anche se alla fine il punteggio che mi attribuirà il computer riguardo alla precisione del mio gioco sarà più basso. Mi piace battere strade nuove, anche poco da me conosciute. Ma la siciliana, che è poi una inglese in contromossa, un po’ la conosco; a torto o a ragione, mi ci tuffo volentieri.

Ritiene che gli scacchi l’abbiano aiutata in qualche modo nella sua vita professionale e di studioso, che le abbiano offerto qualche skill, qualche dote in più che ha potuto sfruttare?

Molti principi posizionali che si applicano in questo gioco possono essere considerati come altrettante chiavi di lettura delle situazioni della vita reale e contengono degli insegnamenti preziosi. Quante volte mi è accaduto di constatare che anche nella vita reale, quando i “pezzi” sono tutti collocati al posto giusto, le “combinazioni” nascono da sole con una sorprendente facilità! Quanto alla tattica, già Vittorio Foa aveva indicato nella “mossa del cavallo” un paradigma che il movimento operaio e la sinistra politica in generale avrebbero dovuto fare proprio. Ma anche l’inchiodatura di un pezzo avversario da parte dell’alfiere o della torre, oppure lo scacco di scoperta, sono mosse che hanno molte corrispondenze nella vita di tutti i giorni.

Anche nella vita privata?

Sì: gli scacchi sono una meravigliosa metafora sia della vita pubblica, nell’agone politico e in quello del lavoro, sia della vita privata, della “partita” che si gioca quotidianamente nei rapporti tra i membri di una famiglia o di una comunità. Mi è sempre accaduto e tuttora mi accade ancora spesso di vedere in una situazione, in un’impasse della vita professionale o di quella familiare, caratteristiche molto simili a quelle di un problema scacchistico: più precisamente, di percepire l’esistenza di una mossa risolutiva, consistente molto spesso in un sacrificio, che nell’immediato appare improponibile ma che un’analisi attenta rivela essere risolutiva, capace di rompere un circolo vizioso, di sbrogliare la situazione.

Gli scacchi stanno conoscendo una grande rinascenza, nonostante siano da molti anni “minacciati” dallo sviluppo dei computer. Quale sarà secondo lei il futuro del gioco?

Gli scacchi stanno conoscendo una grande rinascenza, nonostante siano da molti anni “minacciati” dallo sviluppo dei computer. Quale sarà secondo lei il futuro del gioco?

Per gli scacchi l’avvento dei computer che sanno giocare in modo perfetto non è una minaccia, come non è una minaccia per lo sport della corsa l’avvento delle biciclette o delle automobili. Al contrario, il computer e il web aprono nuovi orizzonti, dilatano enormemente le potenzialità del gioco. Non soltanto perché consentono a ciascun giocatore di entrare in contatto con una platea di possibili avversari milioni di volte più ampia rispetto al passato, ma anche perché gli offrono una possibilità fino a pochi anni fa inimmaginabile di analizzare il proprio modo di giocare e scoprirne i difetti; persino la possibilità di misurare la propria capacità di calcolo e il suo miglioramento conseguito attraverso lo studio e la pratica. O anche, ahimè, il suo peggioramento.

A lei sembra di essere migliorato, come scacchista, rispetto a quando non aveva a disposizione queste innovazioni tecnologiche?

La mia capacità di calcolo si è sicuramente ridotta rispetto a venti o trent’anni fa, perché ormai da tempo i miei neuroni cerebrali sono in fase calante. Però considero il giocare a scacchi come un antidoto efficace a questo deterioramento. Sono convinto che se smettessi di giocare il processo subirebbe un’accelerazione.

.